きっかけは三田での会議の合間の休憩時間、当時、総合政策学部長であった阿川先生から耳打ちされた「義塾創立150年記念事業でSFCに滞在施設(現未来創造塾)を造る話があるのだけど…」でした。

これまた当時の立場上、予備知識なくいきなりフリーダムなキャンパスに放り込まれて呆然としてしまっている新入生を多く見ていた私は、「じゃぁ高校生集めてSFCの本質を知ってもらう体験キャンプやりませんか?」と即答。ちょうどフィールドワークの本を書かれていた加藤文俊先生を巻き込んで、具体化し始めたのが2010年。その頃は今以上にぶっ飛んでいて、幾つも用意されたワークショップをそれこそ1週間くらいかけて渡り歩くとか、宿泊は自衛隊からテント借りて鴨池の畔やまだ更地だった未来創造塾エリアに張ればいいとか、もうそんなノリでした。

ところが企画が固まりかけていた2011年春に東日本大震災が発生。キャンパスのエネルギー事情もあり、宿泊を前提とした未来構想キャンプは断念。ワンデイ型のワークショップを集めたキャンプとなります。それでも担当する教員の多くは、前夜祭(おとなの未来構想キャンプ)と称してゲストハウスに前泊。極めて真面目に準備をしつつも、Twitter上では「今から釣りに行ってくる」だの「スイカ割りはまだ?」だの「花火どこだっけ」だの、未来妄想に励む様子が。何か新しいことが始まる予感に、全員のテンションが妙な感じになっていたのを覚えています。私もハァハァが止まりませんでした。

あれから10年。2016年には待望の、本当にやりたかった未来構想キャンプ(滞在型)が実現します。同時に、ワークショップで顕著な活躍を見せた高校生を対象とした半年間の研究インターンシップ制度(ワークショップ担当教員によるフォローアップ・プログラム)もスタート。構想当初のイメージにだんだんと近づいてきます。

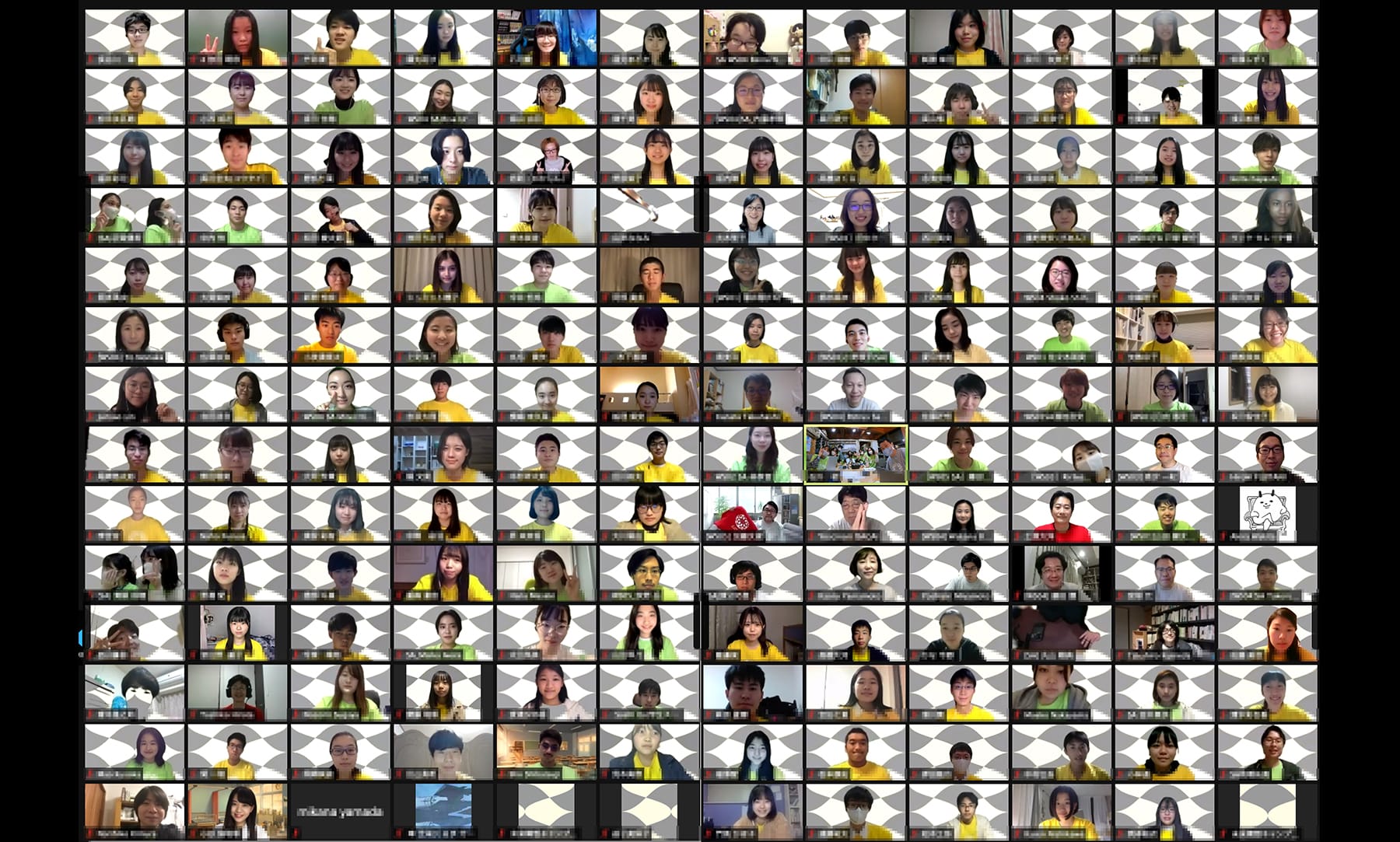

そして2020年。Covid-19を相手にしながらの厳しい状況下での開催になりました。正直、最初は諦めました。でもそこはSFC。学生と教職員が一体となって、七夕祭やオープンキャンパスをオンラインで実施してきた経験があります。日程こそ後ろ倒しとしましたが、例年と変わらぬ規模でオンラインでの開催を決定。長い閉塞生活の中、私たちですら忘れかけていた「キャンパスが在る意味」を未来のユーザである高校生と一緒に考えた、今しかできない特別な未来構想キャンプとなりました。

さぁ、次回はどんなキャンプになるのでしょう?やりたいことが多すぎて困ります(笑